Im Sommer 2022 fand auf der schottischen Inselgruppe Orkney eine Ausgrabung statt, die ein jahrtausendealtes Gehöft freilegte, auf dem bereits die Wikinger siedelten. Bis ins 19. Jahrhundert lebten und arbeiteten hier Menschen, die sich hauptsächlich mit internationalem Handel beschäftigen. Segelt man einige Kilometer weiter nördlich zu den Shetland Inseln und wandert auf der nördlichsten Insel…

Schlagwort: geschichte

Masuren – Die Dokumentation UPDATE

Vor drei Jahren habe ich mit meiner Kamera eine Expedition in den polnischen Wäldern von Masuren begleitet, die sich auf die Suche nach verschwundenen Dörfern und überwachsenen Friedhöfen gemacht haben. Herausgekommen ist dabei der Dokumentarfilm „Im Rücken der Geschichte – Die verlorenen Dörfer von Masuren“, der im Jahr 2018 seine Premiere feierte und 2019 beim…

Rückkehr nach Masuren

Im Jahr 2017 begleitete Autor und Regisseur Daniel Raboldt eine Expedition von deutschen und polnischen Historikern und Landschaftsarchitekten in die tiefen Wälder Masurens, um für das Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf eine Dokumentation über die die sogenannten „verlorenen Dörfer“ und deren Restauration durch Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Universität Ermland-Masuren Olsztyn zu machen. Dabei herausgekommen ist der…

Uraufführung von „Im Rücken der Geschichte“

Nach fünf langen Monaten des Drehens und Schneidens hatte der Dokumentarfilm „Im Rücken der Geschichte – Die verlorenen Dörfer von Masuren“ am Mittwoch, dem 28. Februar 2018 in Düsseldorf seine Uraufführung. Bei vielen masurischen Gerichten, Häppchen und Getränken wurde im Anschluss viel zwischen den anwesenden deutschen und polnischen Gästen, den Studenten und Forschern und auch…

Die Geschichte des Films an der Heinrich-Heine-Universität

Im Mai und im Juni 2013 war Daniel Raboldt zusammen mit seiner Kollegin Karin Woyke vom Filmmuseum an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat dort im Rahmen der Kinderuniversität mehrere Vorträge über die Entstehung des Films, seine Geschichte und seine technischen und künstlerischen Besonderheiten gehalten. Die Heinrich-Heine-Universität war so freundlich, die Aufnahmen des Vortrags auf…

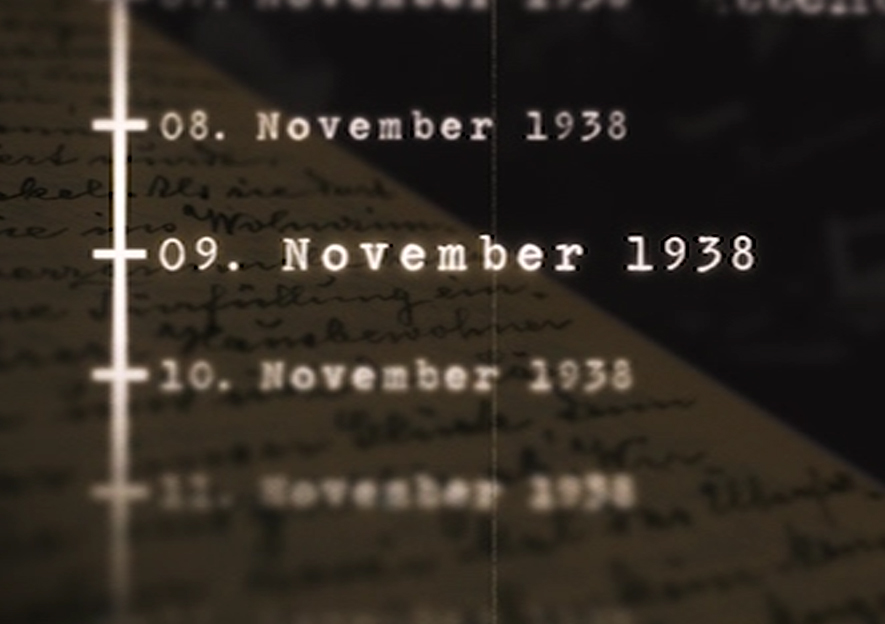

Dokumentation zur Pogromnacht 1938

Am 9. November wurde in der Auferstehungskirche Düsseldorf der Film „Aber keiner hat etwas gesehen und kleiner hat etwas gewusst“ gezeigt, eine Dokumentation zum Gedenken an das Novemberpogrom 1938 in Düsseldorf. Unter der Regie von Daniel Raboldt und der inhaltlichen Leitung von Historiker Uwe Augustin wurde dieser Film zusammen mit Schülerinnen und Schülern des neunten…