Eine kleine kreative Challenge: Nimm dir fünf Minuten, um eine kleine Szene zu schreiben (in Stichworten). Es gibt drei Bedingungen. Die Szene muss folgende Dinge enthalten: 1. einen Koffer, 2. einen Diebstahl und 3. den Satz „Oh mein Gott, es kommt direkt auf uns zu!“ Los geht’s…

5… 4… 3… 2… 1… Geschafft? In meinen Workshops z.B. im Filmmuseum Düsseldorf oder im Jungen Schauspiel gebe ich Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen regelmäßig solche Aufgaben. Aus dem Nichts eine Szene erschaffen und als Starthilfe zwei bis vier kleine Bedingungen. Niemand startet gerne mit einer leeren Seite.

Vor einigen Wochen habe ich mal wieder zwei Filmworkshops innerhalb eines Tages gegeben. Den ersten für Kinder und den zweiten für Erwachsene (gestandene, im Berufsleben stehende Menschen mit gutem durchschnittlichem Monatsgehalt bei einer weltweit bekannten Firma). Und es zeigte sich eine Tendenz, die ich bereits unzählige Male erschrocken feststellen musste.

Wer ist kreativer?

Kinder haben überhaupt kein Problem, eine solche Aufgabe zu lösen. Sie haben in kürzester Zeit sogar mehrere Ideen für Szenen und das einzige Problem besteht darin, sich auf eine davon zu einigen. Erwachsene dagegen zücken ihr Handy und befragen ihre sogenannte „künstliche Intelligenz“, damit diese ihnen eine Szene schreibt (ich muss hier keine Werbung machen; ihr wisst schon, welche ich meine). Sie sind nicht (mehr) in der Lage, eine kurze einfache Szene zu erdenken, ohne eine von Konzernen zur Verfügung gestellte (selten kostenfreie) Krücke zu benutzen. Und hier geht es nicht darum, „Lawrence von Arabien“ oder „Interstellar“ neu zu erdenken. Es ist die simpelste Form von kreativem Output. Und viele Erwachsene sind nicht mehr in der Lage, einen solchen zu liefern.

Nun ist das zunächst mal nicht schlimm und eine solche Szene zu schreiben, gehört kaum zu den überlebenswichtigen Fähigkeiten. Kreativität an sich dagegen schon: Ob ich in der Lage bin, schnell eine eigene Lösung für ein auftauchendes Problem zu finden, um die Ecke zu denken, einen Weg zu nehmen, der nicht schon von tausend Vorgängern freigetrampelt wurde, kann sich in gewissen Situationen durchaus als lebensrettend erweisen. Auch im normalen Alltags- und Berufsleben sind kreative Lösungsansätze immer wieder nützlich.

Kinder haben diese Fähigkeit, denn sie wenden sie ständig an, sei es im Spiel oder wenn es darum geht, dem Lehrer eine glaubhafte Ausrede aufzutischen. Es ist sicherlich ein Gemeinplatz, darauf hinzuweisen, dass wir Fähigkeiten verlieren, die wir zu oft an andere delegieren oder sogar Technologien überlassen, die wir nicht einmal verstehen. Und die meisten Menschen, mit denen ich über „K.I.“-Nutzung spreche, weisen wirklich eklatante Wissenslücken auf und überschätzen die Fähigkeiten der „K.I.“ einerseits maßlos (dazu empfehle ich das sehr gute Buch „Kommunikation mit unverständlichen Maschinen“ von Elena Esposito) und unterschätzen dafür das schädliche Potenzial extrem (mehr dazu im sehr empfehlenswerten Buch „Atlas der KI“ von Kate Crawford).

Studie zur „K.I.“-Nutzung

Parallel zu diesen beunruhigenden Beobachtungen stieß ich über den „Die neuen Zwanziger“-Podcast von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmitt auf eine hochinteressante Studie darüber, wie sich die Nutzung von „Künstlicher Intelligenz“ (ja, ich setze die Anführungszeichen bewusst) auf die Gehirnkonnektivität auswirkt. Und ja, die Ergebnisse sind erschreckend. Darüber hinaus stellt sich abgesehen von der direkten physiologischen Wirkung auch ein Phänomen ein, das zwar plausibel aber den meisten wahrscheinlich dennoch nicht bewusst ist: Es macht weniger Spaß.

Eine eigene Geschichte schreiben, ein Gedicht zu entwickeln, eine Lösung für ein schwieriges Problem finden ist zwar zunächst anstrengend, aber umso weiter wir in unserer Geschichte oder unserer Lösung kommen, desto befriedigender wird die Arbeit daran. Und im Nachhinein identifizieren wir uns mit dem Ergebnis und sind stolz darauf. Niemand ist stolz auf einen fremden Text, den er nur redigiert hat. Und wie einem fortgeschrittene Programmierer (z.B.) bestätigen, sind bei den Programmier-Ergebnissen „Künstlicher Intelligenz“ eine Menge Korrekturen nötig. Ebenso bei den lächerlichen „künstlerischen“ Ergebnissen, welche die diversen Algorithmen bisher ausgespuckt haben.

Drei Wochen pure Kreativität

Nur wenige Tage nach dem Doppel-Workshop begann ich zum mittlerweile zwölften Mal als Betreuer beim „Düsseldörfchen“ zu arbeiten, der von Akki e.V. Düsseldorf veranstalteten „Stadt der Kinder“, die seit 1989 jedes Jahr in den Sommerferien stattfindet. Doch dieses Jahr arbeitete ich nicht wie sonst (fast) immer im Bereich Filmstudio, um mit Kindern einen Film zu produzieren (siehe letztes Jahr).

Diesmal widmete ich mich mit zwei wunderbaren Kolleginnen dem Journalismus und dem kreativen Schreiben in der Zeitung. Und nach den vergangenen Erfahrungen wollte ich einen Overkill an kreativem, fiktionalem Schreiben erreichen und mit den Kindern gemeinsam den Spaß am Entdecken eigener Geschichten, dem Verfolgen der eigenen fantastischen Ideen und der Freude daran, was man mit Sprache alles anstellen kann.

In diesen drei Wochen sind in der „Oasischen Post“, die pünktlich jeden Morgen erschien, neben den normalen Berichten über das Stadtgeschehen unzählige Gedichte, Kurzgeschichten und auch längere Fortsetzungs-Erzählungen entstanden.

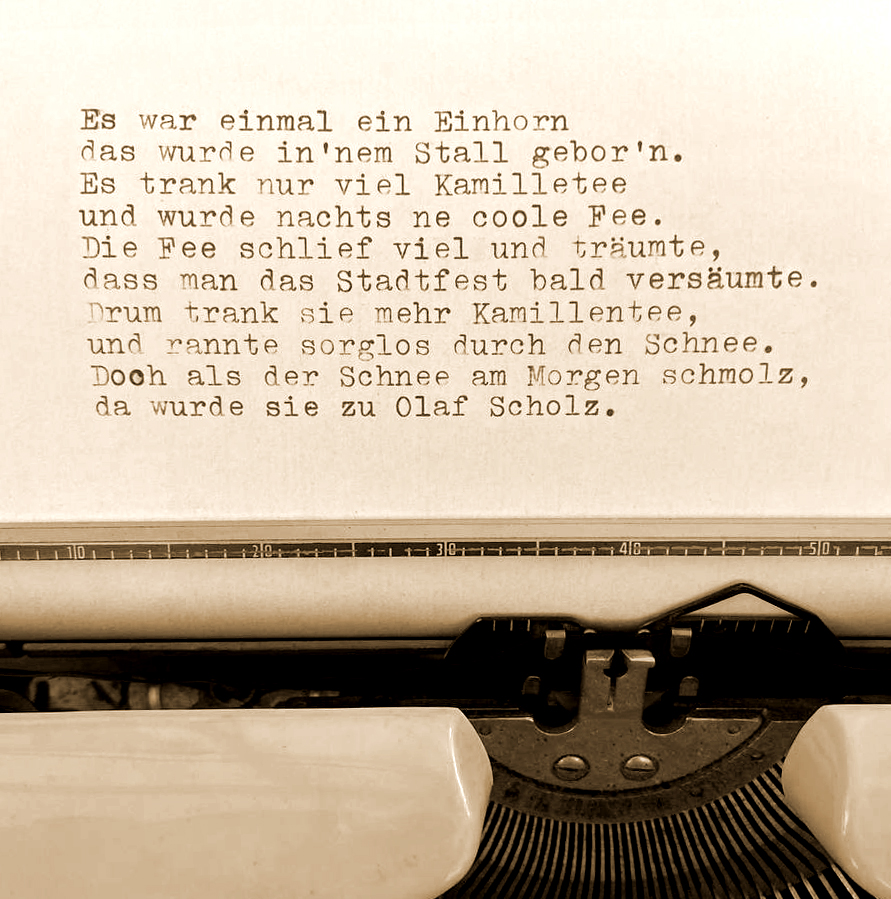

Wir lasen gerne mal den Ernst Jandl des Tages, ein Dichter von dessen „Verrücktheit“ die Kinder völlig fasziniert waren. Manche wollten lernen, was ein Haiku ist, wir übten uns in endlosen Kettenwörtern, Alliterationen und den unmöglichsten Reimen. Es fand ein Poetry Slam statt, bei dem die Kinder ihre Werke vor den anderen 300 Düsseldörfchen-Bewohnern auf der großen Bühne vortragen konnten und sie lernten, mit einer altmodischen Schreibmaschine zu tippen, bei der jeder Fehler zu einem Teil des Werkes wird und man dadurch ein völlig anderes Verhältnis zum eigenen Schreiben entwickelt.

Viele der Texte wurden auch online auf der Webseite von Akki veröffentlicht und man kann sie hier jederzeit nachlesen. Es sind ein paar wirklich äußerst gelungene, spannende, witzige und unterhaltsame Ergebnisse dabei.

Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an meine beiden Mitstreiterinnen Muriel Lienkamp und meine Frau Pia Raboldt, die den Zeitungsbereich zu einer kreativen Oase inmitten der großen Stadtoase „Düsseldörfchen“ gemacht haben, die wiederum von Sonja Hirschberg und Katharina Termath großartig organisiert, gestaltet und geleitet wurde.

Ich habe hier neulich schon einmal darüber geschrieben, wie elementar wichtig die Beschäftigung mit Kunst und Kultur für die Empathieentwicklung und außerdem der eigene künstlerische Ausdruck für das Bewusstsein von Selbstwirksamkeit sind. Projekte wie das „Düsseldörfchen“, bei denen Kinder in völliger Eigenregie den Bereich wählen (und auch spontan wechseln) können, in dem sie sich betätigen, von Profis die nötigen Werkzeuge und Hilfestellung zur Verfügung gestellt bekommen, werden von Jahr zu Jahr wichtiger. Allein schon in der Hoffnung, dass die nächste Generation nicht mit Anfang 30 schon das Handy zücken muss, um sich die Schnürsenkel binden zu können.

Die Zukunft der Kreativität

Ich will hier nicht anfangen zu unken und weiß ebenso wenig wie der Rest von uns, wohin sich das alles entwickeln wird. Viele neue Technologien werden zunächst (vor allem seitens ihrer Erzeuger) völlig überhyped und pendeln sich danach dann auf ein entspannteres Niveau ein, sobald klar geworden ist, welche Versprechen die Technologie halten konnte und welche nicht (erinnert sich noch jemand an die Oculus Rift und daran, wie man an jeder Straßenecke damit zugetextet wurde?). Aber die Tatsache, dass die (hier nicht genannte) „K.I.“ unselbstständiger Erwachsener zum Zeitpunkt, wo ich diesen Beitrag verfasse, weltweit auf Platz 6 des Webseiten-Rankings steht, während Wikipedia gerade auf Platz 13 abgerutscht ist, finde ich erschreckend (Quelle: similarWeb).

Die meisten Webseiten-Klicks, die ich hier auf der Nocturnus Film registriere, stammen von Webcrawlern und nicht von Menschen. Wer keine Beiträge oder Artikel von Menschen mehr liest, wird auch nicht mehr auf die Idee kommen, selber welche zu schreiben. Wohin soll das führen? Woher sollen die „K.I.“s demnächst ihre geklauten Texte nehmen, wenn niemand mehr etwas schreibt? Habt ihr eine „K.I.“ mal zu einem Thema befragt, über das im Netz nicht viel geschrieben wurde? Sie antwortet wie ein gewisser Clown auf einem Präsidentenstuhl: Mit dem größten Selbstbewusstsein völligen Unsinn. Aber: Wie können wir den Unsinn vom Sinn unterscheiden?

Trainiert eure Sprache

Ein Autor kann euch diese Frage problemlos beantworten: Hört auf die Sprache. Seht und hört euch verschiedene Ansichten und Meinungen an und achtet darauf, wie sie formuliert sind.

Dafür muss man sich jedoch mit Sprache auseinander setzen. Man muss lesen (Bücher!) und am besten so oft wie möglich auch selbst schreiben. Dann kann man den Unsinn recht leicht vom Geschwätz unterscheiden. Aber dafür sollte man sich diese elementaren Fähigkeiten nicht (ab-)nehmen lassen. Oder?

Für eine positivere Stimmung gibt’s hier zum Abschluss noch ein kleines Gedicht, das im Düsseldörfchen zum Spaß von einem nicht näher genannten Betreuer getippt wurde…

Das macht nämlich Spaß!

Und beim nächsten Beitrag geht’s wieder um Filme. Versprochen!